[1] AI×プロジェクト学習【準備】フェーズ— Preparation【PBLマトリックス(1)】

※本資料は著作の草稿をもとに再構成したものです。無断転載・複製を禁じます。

フェーズ1:準備(Preparation)― 現実を見る力と課題発見

AI × Project-Based Learning — Preparation Phase

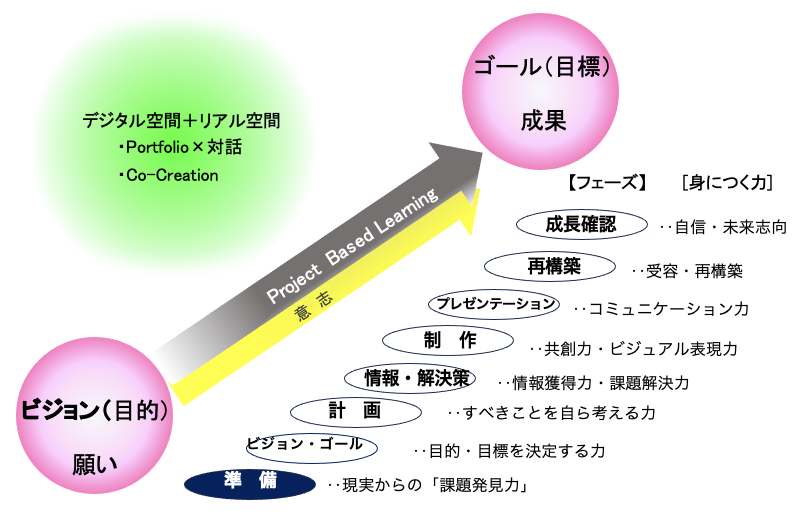

プロジェクト学習(PBL)は「現実から課題を見出す」準備フェーズから始まり、ビジョン・計画・制作・プレゼン・再構築を経て、成果と自己成長を確認するプロセスです。

1. フェーズの目的・意味・価値

目的:

目の前の現実を見つめ、そこに“何を変えたいのか”“どんな課題があるのか”を発見する。

この段階は、プロジェクト全体の方向を決める出発点であり、「意志ある学び」の始動フェーズ。

意味・価値:

- 「ありたい状態」と「現状」のギャップを見つける思考を育てる。

- 課題は“作るもの”ではなく“現実の中にあるもの”としてとらえる。

- 現実を直視することが、次の「ビジョン・ゴール」へ進む土台となる。

- AIを“情報の鏡”として活用することで、より多面的な課題発見が可能になる。

身につく力:

- 現実直視力・課題発見力・観察力・情報分析力・思考の柔軟性

2. 主な活動

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現状把握 | フィールドワーク・観察・写真撮影・動画記録などを通して現実を知る。 |

| 情報収集 | 公的データ、統計、論文、ニュース、SNSなどを調べ、根拠ある情報を整理。 |

| 多面的視点の形成 | 異なる立場の人(住民、専門家、利用者など)にインタビューする。 |

| 課題の明確化 | 「ありたい姿」と「現状」の差分を明らかにし、解決すべき課題を言語化する。 |

| 観察メモづくり | 写真・地図・観察記録・気づきメモをポートフォリオにまとめる。 |

3. AI活用の具体例(ツール名・プロンプト例)

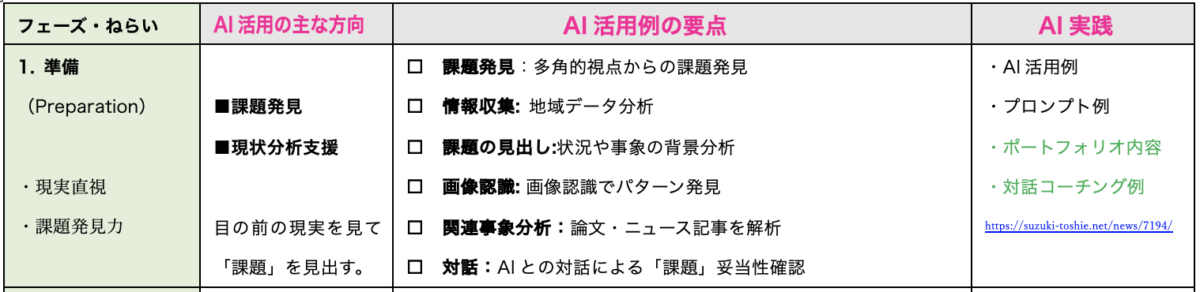

AI活用の方向: 課題発見/現状分析支援

AI活用例の要点(マトリックスより)

- 課題発見:多角的な視点から課題を抽出

- 情報収集:地域データや公開情報の整理

- 課題の見出し:状況や事象の背景分析

- 画像認識AI:現場写真からパターン・異常検出

- 調査報告分析:論文・ニュース要約、傾向整理

- 対話による検証:AIに課題の妥当性を問う

使用ツール例:

ChatGPT/Gemini/Perplexity/NotebookLM/Google Vision/Bard/Claude など

プロンプト例:

- 「この街の通学路の写真を分析し、危険箇所や改善すべき点を教えてください。」

- 「高齢者福祉に関する最新の課題を根拠とともに3つ挙げてください。」

- 「SNSデータから、この地域で注目されている環境問題を抽出してください。」

- 「〇〇に関する現状と“ありたい姿”の違いを整理する質問リストを作ってください。」

- 「私が見つけたこの課題は妥当ですか?別の視点はありますか?」

4. 対話コーチングの言葉

- 「いま、あなたが“気になっている現実”は何ですか?」

- 「それは“事実”として、どんな根拠がありますか?」

- 「“ありたい姿”と比べたとき、何が違うと感じますか?」

- 「それを変えたいと感じたのは、なぜですか?」

- 「課題は“設定するもの”ではなく、現実の中に“ある”ものですよ。」

- 「仮説を立てる前に、“要因”を見極めてみよう。」

[PBLポイント ― “仮説”でなく“要因を見出す”]

学校の「課題解決学習」では、課題を見つけたあとすぐに“仮説を立てる”ことが目標になってしまうことがあります。

しかし、プロジェクト学習では現実そのものがステージです。

頭の中で推測するより、目の前の現実を観察し、定点的に見つめ、そこから根拠ある情報をもとに“要因”を見出すことが大切です。

“仮説”は想像、“要因”は事実。

現実から要因をとらえる力こそ、課題をほんとうに自分ごととしてとらえ、未来を変えるための第一歩です。

――それがプロジェクト学習の本質であり、「意志ある学び」の原点です。

5. ポートフォリオの内容

| カテゴリ | 記録内容 |

|---|---|

| 観察記録 | 現場メモ、写真、動画、地図、スケッチ |

| インタビュー | 他者の意見・多様な視点を整理したメモ |

| データ収集 | 公的機関データ、統計、関連文献の要約 |

| 自分の考察 | 気づき、違和感、問題意識を言語化 |

| AI活用結果 | AIが示した課題リストや分析結果を引用 |

| 課題定義シート | 「ありたい姿」と「現状」のギャップ整理・今後の方向性 |

6. [未来教育 ― 6つのスピリット]との位置づけ

| スピリット | 準備フェーズでの意味 |

|---|---|

| ①現実直視 | 現場観察やデータ分析を通して“今ここ”をそのまま見る。課題は現実の中にある。 |

| ②ビジョン | 「ありたい姿」を描き、それと現実の差を可視化。意志ある学びの出発点。 |

| ③知の成果 | 発見した課題を“誰かの役に立つ”知のテーマへと転換。 |

| ④事実・真実希求 | 感覚だけでなく根拠ある情報に基づいて現実を理解。 |

| ⑤意思決定 | 「この課題に取り組む」と自ら決めることでプロジェクトが始動。 |

| ⑥俯瞰 | AIや情報を通して多角的に課題を見つめ、全体像の中で位置づけを整理する。 |