【PBL情報獲得力・情報活用力】地域PBL(プロジェクト学習)

情報活用×リアル観察×PBL|「心で街を見る・写真の撮り方・視覚情報」「3つのポイント!ネットから情報獲得」地域プロジェクト実践授業

[リアル空間] からの『情報獲得』

目の前の現実から情報を獲得することが不可欠です 。デジタル情報だけでは現実の課題解決は果たせません。

研ぎ澄まされた観察力と、その場でしか得られないリアルな情報獲得が不可欠です 。

• 地域/社会資源: 施設、人など

• 身近な現実: コンビニ、ドラッグストアなどでの気づき

視覚情報→「写真」を撮るときのポイント!

「目的(何のために)」を頭におく

「何のために」写真を撮るの?

「何のために」「何の」写真を撮るの?

「何のために」人の動きを見るの? 視線を追うの?

「何のために」移動しながら見るの?

「目的」を頭におく

「目的」とは、「チームテーマ」と課題意識、、、 意識とは”それ”を頭に置くこと

課題意識=大切な人だったらどう動くかな?

課題意識=大切な人は何に困るかな?

写真を撮るときの3つのポイント

地域・町の様子・道・道路・現地・施設

1)俯瞰

離れて「全体」を見る + 自分たち自身を入れて撮る

2)ハイライト・ spotlight

ここを撮る!=価値あるものを撮る その対象に近づいて見る (動線:人の動きも)

3)変数要素 → 時間、気候、五感、居心地、距離、高さ(メジャー・スマホ) 足元

‥‥‥「大切な人」の気持ちになって体験する(動く× 五感)

* 場所と時間、メモなど 添えておく

デジタル空間からの『情報獲得』

デジタル空間からの情報は不可欠です。

「根拠ある情報」を獲得できることが大事です。以下、例。

• デジタル教科書

• 論文サイト: Google Scholar , CiNii Articles (国立情報学研究所) , J-STAGE

• 公的機関・自治体サイト:学会サイト: 厚生労働省 , 文部科学省 , e-Stat (日本政府の統計データポータルサイト) , 国立国会図書館デジタルコレクション

【情報力を高める3つのポイント】

目的のために「情報」を活かす!

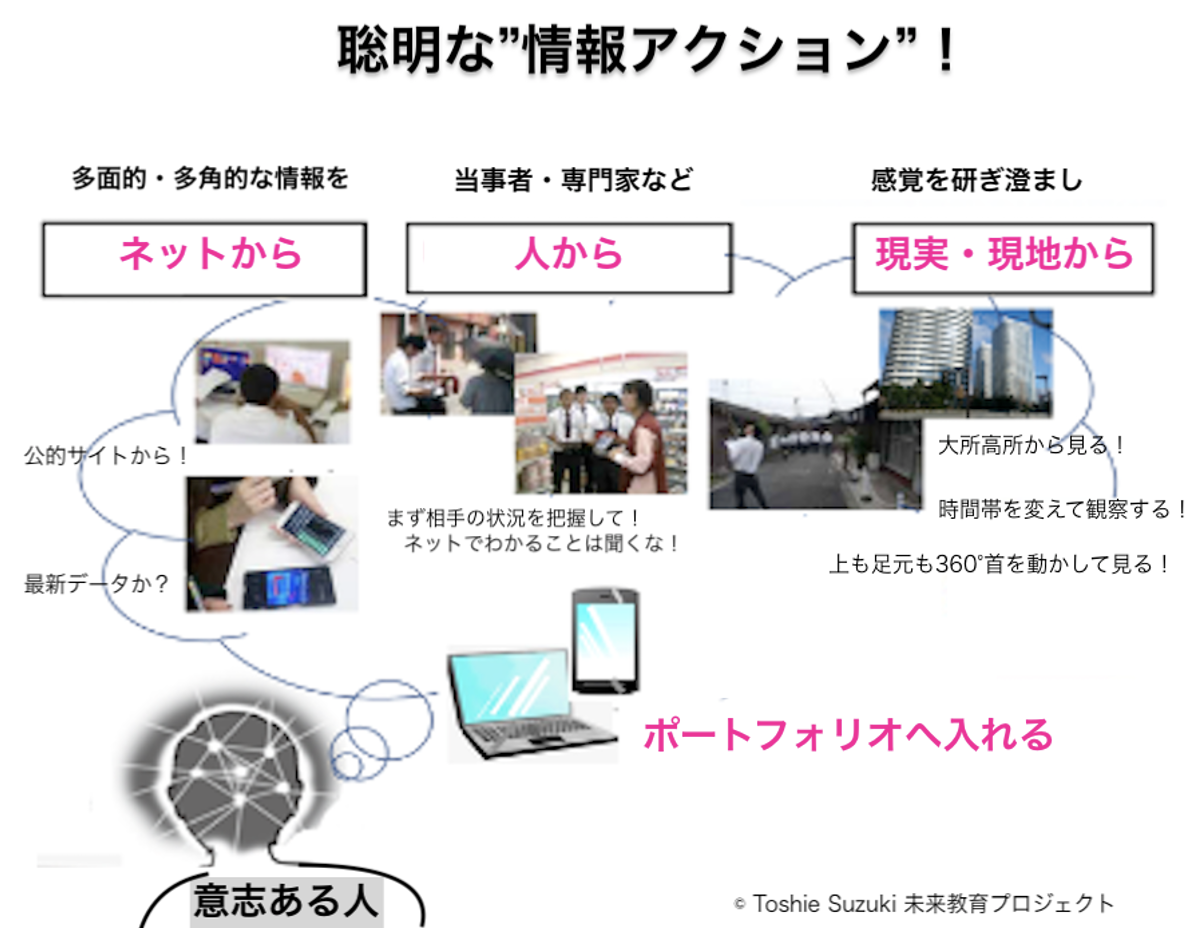

AI時代だからこそ、「自ら情報を獲得する力」が重要です。そのための3つのポイントを紹介します。

1. 「多様な手段」で情報獲得

ネットや文献、インタビューに限定せず、実際に現地に足を運ぶなど、人間ならではの五感を働かせ、その現場特有の状況や雰囲気からリアルな情報を獲得することが重要です。また、ネットやインタビューから情報を得る際も、他の媒体や他の人からも情報を得ることで、偏りの少ない思考や判断が可能となります。自分たちとは異なる考えに基づく情報を手に入れることも欠かせません。

2. 「根拠ある情報」を獲得する

ただ情報を集めるだけでなく、一つひとつの情報の質(クオリティ)が高いことが重要です。いつ・どこで得たものか、出典を明確にすることが不可欠です。根拠のない情報では、目的のために活かすことはできません。例えば、写真を撮る際には、撮影した日時や場所、状況を明記することで、情報の裏付けを強化します。編集や加工されていない情報を手に入れ、その現実からいかに必要な情報を獲得できるかが鍵となります。

3. 「情報源」を確認する

情報の提供元、情報源などをしっかりと確認することが大切です。公的機関や信頼性の高いデータを使用し、偏った情報や利益目的のサイトからの情報は避けます。特に、個人ブログや営利目的の情報源は慎重に取り扱う必要があります。情報提供元が信頼に足るものであるかを確認し、その信頼性を見極める力を養うことが大切です。

「その情報源は…?」

「情報」コーチング

プロジェクト学習では、情報を正しく扱う力を高めることが重要な視点です 。

適切な「情報コーチング」を行い、効果的に情報力を身につけるようにします 。

以下のような「対話コーチングの言葉」で

クオリティーの高い情報獲得と普遍的な情報力を身に付けることが大事です

「何のために情報がいるの?」

• 「その情報はどこにあるの?」

• 「どうしてそれが確かな情報ってわかるの?」

• 「あなたの考えと違う情報を手に入れよう!」

• 「ひとつだけでなく複数の手段で情報を獲得する!」

• 「その情報はどうしたら手に入るの?」

• 「それが知りたい時、どうする?」

「調べる」のではなく、「情報を獲得する!」という意識で臨むことが重要です 。

単に情報を集めるのではなく、何のために情報を集めるのか?

その目的(ビジョン)をしっかり胸に置くことで、ブレずに課題解決に必要な情報を手に入れることができます 。プロジェクト学習のビジョンとゴールの存在こそが、情報を獲得するときも活用する際も拠り所となります 。

動画でお伝えしています

参考

グーグルスカラー https://scholar.google.co.jp/scholar

厚生労働省の統計情報 https://www.mhlw.go.jp/index.html

文部科学省統計情報 https://www.mext.go.jp/

e-Stat(日本政府が提供する統計データポータルサイト/政府統計の総合窓口) https://www.e-stat.go.jp/

1. 日本国内の学術論文や研究データベース

- CiNii Articles https://cir.nii.ac.jp/

日本国内の学術論文を検索。学術機関の論文や書籍情報が豊富。 - J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

日本の学術出版物や会議録を幅広く提供。 - 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

日本国内外の図書や雑誌などの資料が検索・閲覧可能。

2. オープンアクセスリソース(日本語対応あり)

- DOAJ (Directory of Open Access Journals)

オープンアクセスジャーナルの総合ディレクトリ。日本語キーワードでも検索可能。

3. 政府や公的機関のデータベース

4. 図書館・文献情報

- NDLサーチ(国立国会図書館や全国の図書館資料を横断検索) https://ndlsearch.ndl.go.jp/

- 大学図書館のリンク集(国内大学図書館の蔵書検索が可能) (CiNii Books)

5. 日本の研究者ネットワーク(日本の研究者や研究成果を探せるネットワーク)

6. 日本語論文のための検索ツール

- Google Scholar (日本語でキーワード検索が可能な学術論文検索エンジン) https://scholar.google.co.jp/scholar

- 国立情報学研究所 (NII) (日本国内の情報学研究に関連したリソース) https://www.nii.ac.jp/