□□───────────────□□

【意志ある学び-未来教育メールマガジン】

第752号/2025年6月1日発行[転送可]

発行者:シンクタンク未来教育ビジョン

未来教育ライブラリ( https://www.suzuki-toshie.net )

□□───────────────□□

ハイライトだけ見ない‥人もポートフォリオも

リアル講義:ポートフォリオの広がりと活用

リアル研修で講師をした動画です。

短い動画ですがポートフォリオの広がりやその活用を楽しくお話ししました、ぜひご視聴どうぞ!

https://youtu.be/NTXGnU2MVt0

【重要】PBL・探究学習・課題解決学習の成功ポイント「3つの情報力」

鈴木敏恵の講義ダイジェスト動画です(4分30秒)。

一人ひとりでも多くの人に見てほしいと願っています。

【YouTube】3つの情報力

https://youtu.be/NCYOvt18gy4

以下、Google AI Geminiによる、このYouTubeの概要です。

♪この動画はこんな方におすすめです

・探究学習・PBLに取り組む教員・教育関係者

・情報リテラシーに関心のある方

・「根拠ある情報」をもとに「考える力」を育てたい方

〜情報活用の重要性と具体的な方法が伝わる!〜

情報活用の真髄

正解のない学びの時代を生き抜く「情報活用力」とは?

現代の教育現場では、探究学習や課題解決型学習といった「正解なき学び」が重視されています。教科書だけでは答えが見つからない今、子どもたちが自ら情報を獲得し、活用する力が不可欠です。

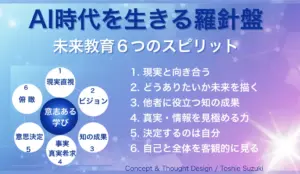

しかしインターネットにあらゆる情報が溢れるAI時代だからこそ、その情報が「事実なのか」「偏りがないか」「真実であるか」を見極める力が何よりも重要になります。未来教育において私が最も大切にしているのは、単に知識を与えることではなく、子どもたち自身が情報を主体的に獲得し、活用できる能力を育むことです。

確かな情報を得るための3つのポイント

では、子どもたちが未来を切り開くための情報活用力を身につけるにはどうすれば良いのでしょうか?そのための3つのポイントをご紹介します。

[1]多様な手段で情報を得る

インターネットは多様な情報源の宝庫です。デジタル教科書だけでなく、様々な媒体から情報を収集する習慣をつけさせましょう。特に重要なのは、自分たちとは異なる考え方に基づく情報も積極的に触れることです。

またインターネットの特性であるフィルターバブル(アルゴリズムによって自分好みの情報ばかりが表示されやすくなる現象)を踏まえ、意図的に異なる意見や視点に触れるという意識をもち情報の偏りを認識し、より多角的な視点を持つようにします。

[2]根拠ある情報(エビデンス)を重視する

情報の信頼性を判断するために、必ず出典を明記するよう指導しましょう。さらに、その情報をいつ、どこで、どのような状況で手に入れたのかといった裏付けを強化することも大切です。ポートフォリオの作成を通じて、これらの情報がきちんと記録されるように促します。

[3]情報源を見極める

根拠がある情報であっても、その情報が常に「正当」であるとは限りません。

例えば、企業のウェブサイトは自社に有利な情報を強調する可能性があるため、参考にする場合はその意図を理解しておく必要があります。

信頼性の高い情報源としては、論文や厚生労働省などの公的機関の発表、あるいは著者が明確で客観性のある書籍などが挙げられます。個人のブログや営利目的の情報源は、リスクを伴うことを子どもたちに明確に伝えることが重要です。

私たちがすべきこと:対話とコーチング

私たち大人は、知識を与えることよりも、子どもたちとの対話やコーチングを通して、情報活用の力を育む役割を担っています。

「何のためにその情報が必要なの?」

「どうしてそれが確かな情報だとわかるの?」

「あなたと違う考えの情報も探してみよう」

このように問いかけ、子どもたちが自ら考え、情報の真偽を見極める力を養っていくことが、彼らが生きる力を獲得し、未来を創造する力につながると信じています。

連載:Gakken 教育ジャーナル Vol.27

授業や研修で役立ちます!

目的のために「情報」を活かす!

https://suzuki-toshie.net/news/5674/