学習指導要領『愛で未来教育(1999)』〜『AIで未来教育(2025)』鈴木敏恵

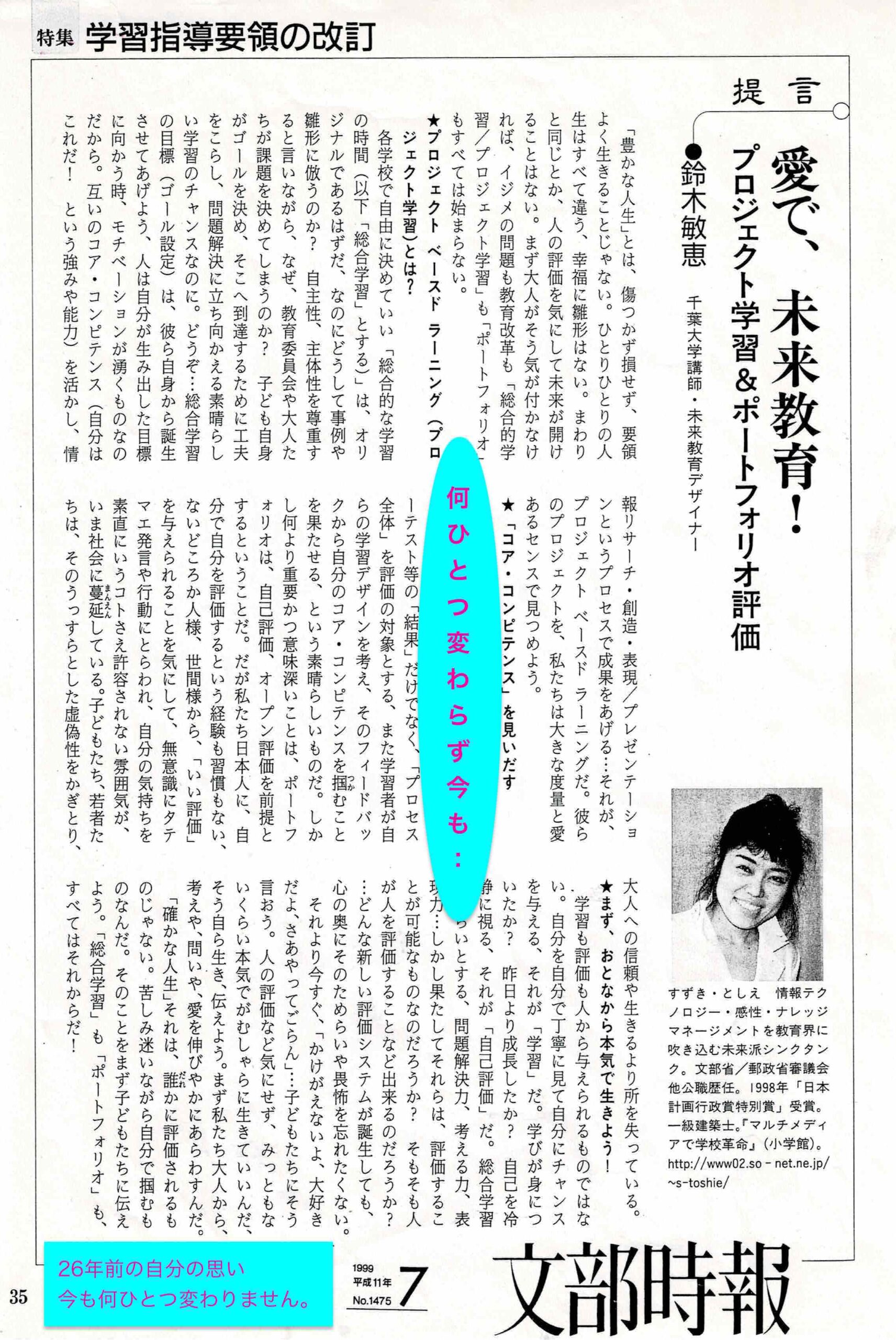

私の”ダンボールポートフォリオ”から出てきた1枚。1999年の文部時報:特集『学習指導要領の改訂』にともない提言したものです。

久々に目を通しました、涙が溢れましたうれしさと愛おしさとちょっぴり誇らしさの涙です。

うれしさ、誇らしさは、本当に何ひとつ今の心のままだから‥そして プロジェクト学習やポートフォリオが広がったから。

愛おしさは、バン!とおもうままこれをかいた一生懸命な自分への気持ちです。

文部時報:提言『愛で、未来教育! ーー プロジェクト学習&ポートフォリオ評価』

「豊かな人生とは、傷つかず損せず、要領よく生きることじゃない。ひとりひとりの人生はすべて違う、幸福に雛形はない。まわりの人の評価を気にして未来が開けることはない。まず大人がそう気が付かなければ、イジメの問題も教育改革も「総合的学習/プロジェクト学習」も「ポートフォリオ」もすべては始まらない。

★プロジェクト ベースド ラーニング(プロジェクト学習)とは?

各学校で自由に決めていい「総合的な学習の時間」(以下「総合学習」とする)は、オリジナルであるはず、なのにどうして事例や雛形に倣うのか? 自主性、主体性を尊重すると言いながら、なぜ、教育委員会や大人たちが課題を決めてしまうのか? 子ども自身がゴールを決め、そこへ到達するために工夫をこらし、問題解決に立ち向かえる素晴らしい学習のチャンスなのに。どうぞ、「総合学習の目標(ゴール設定)」は、彼ら自身が生み出させてあげよう。人は自分が生み出した目標に向かう時、モチベーションが湧くものなのだから。互いのコア・コンピテンス(自分はこういう強みや能力を活かし、情報リサーチ・創造・表現/プレゼンテーションというプロセスで成果をあげる…それが、プロジェクト ベースド ラーニングだ。彼らのプロジェクトを、私たちは大きな度量と愛あるセンスで見つめよう。

★「コア・コンピテンス」を見いだす

それはペーパーテスト等の「結果」だけでなく、「プロセス全体」を評価の対象とする、また学習者が自らの学習デザインを考え、そのフィードバックから自分のコア・コンピテンスを掴むことを果たせる、という素晴らしいものだ。しかし何より重要かつ意味深いことは、ポートフォリオは、自己評価、オープン評価を前提とするということだ。だが私たち日本人に、自分で自分を評価するという経験も習慣もない。どころか人様、世間様から、「いい評価」を与えられることを気にして、無意識のうちに発言や行動にとらわれて、自分の気持ちを素直にいうコトさえ許容されない雰囲気が、いま社会に蔓延している。子どもも、若者も、は、そのうらうらとした虚偽性をかぎり、大人への信頼や生きるより所を失っている。

★まず、おとなから本気で生きよう!

学習も評価も人から与えられるものではない。自分を自分で丁寧に見て自分にチャンスを与える、それが「学習」だ。学びが身についたか? 昨日より「成長」したか? 自己を冷静に視る、それが「自己評価」だ。総合学習のねらいとする、問題解決力、考える力、表現力…しかし果たしてそれらは、評価することが可能なものなのだろうか? そもそも人が人を評価することなど出来るのだろうか?…どんな新しい評価システムが誕生しても、心の奥にそのためらいや畏怖を忘れたくない。

それより今すぐ、「かけがえないよ、大好きだよ、さあやってごらん!」…子どもたちにそう言おう。人の評価など気にせず、みっともなくくらい本気でがむしゃらに生きていいんだ、そう自ら生き、伝えよう。まず私たち大人から、考えや、問いや、愛を伸びやかにあらわすんだ。「確かな人生」それは、誰かに評価されるものじゃない。苦しみ迷いながら自分で掴むものなんだ。そのことをまず子どもたちに伝えよう。「総合学習」も「ポートフォリオ」も、すべてはそれからだ! 鈴木敏恵

文部時報:特集『学習指導要領の改訂』にともない提言したもの

文部時報:特集『学習指導要領の改訂』にともない提言したもの