連載:Gakken 教育ジャーナル Vol.29 自ら「すべきこと」を考える〈計画力〉~その実現に必要な『情報』とは?~

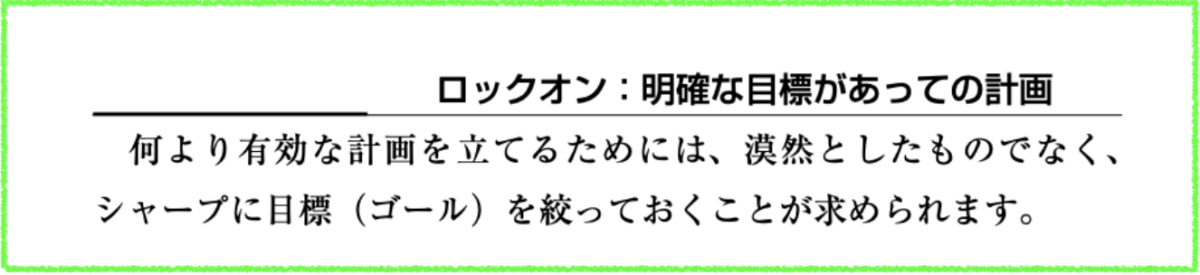

指示されたことを正確に速くこなすことならAIやロボットが得意です。人間に求められるのは、「すべきこと」を考え自ら行動する力です。そのためには、未来から今を見通す〈計画力〉が必要です。何を実現したいのか、ゴールを明確に描き、課題を解決するためにはどんな情報がいるのかを考え、「一番大事なことは何か?」と、優先順位がわかっている必要があります。計画とは未来から今を冷静に見る力なのです。

一級建築士・次世代教育クリエーター・国立大学法人北海道教育大学[教職論 PBL]特別講師(2023)。「意志ある学び」を理念に教育の未来化を先導。ポートフォリオ・プロジェクト学習の第一人者。【公職歴】内閣府中央防災会議専門委員・千葉大学特命教授・東北大学非常勤講師等。著作『AI 時代の教育と評価』『プロジェクト学習の基本と手法』教育出版/『DX と ポートフォリオで未来教育』日本看護協会出版会/『これじゃいけなかったの !? 総合的な学習―これが成功戦略 !! ポートフォリオ評価プロジェクト学習』Gakkenほか

https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/journal_category/k-journal/

https://suzuki-toshie.net/gakken-well-being/

「計画」と「スケジュール」は違う

「計画」とは、単なるスケジュールではありません。「何を実現したいのか」を前提に「すべきことを考える力」「そのために、どのように時間や行動を組み立てるのか」を、自らの頭と心で考える知的な能力、それが計画の本質です。

AIやテンプレートがあれば、計画書自体は誰でも作れる時代です。しかし実現したいことのために「何が必要か」を現実を見ながら見極め、自分の頭で考え、実行することは、現実と向き合っている人間だから果たせることです。自分で決めた目標のために「すべきこと」を自分で考え、実行するプロセスこそが、彼らの未来を切りひらく力となります。

計画は何のため?

探究学習や体験的な学びで「調べてみる」「やってみる」最後に、その結果を”まとめて発表”ではという活動をします。その結果、素晴らしいプレゼンができたとしてもそれだけで“これからの時代を生きる力”が育ったとは言えません。

たとえその過程に計画することが盛り込まれていても「計画を立てる」こと自体が目的化してはいないでしょうか。そこに本気で「課題を解決する」という意志はあるでしょうか?

必要なのは「計画出来たか、その通り実行できたか」ではなく、その解決のためには「どんな情報が要るのか!」それは「どんな手段で獲得できるのか?その情報は確かなのか?」と現実と向き合う力をつけることです。

計画とは“未来から今を見る力”

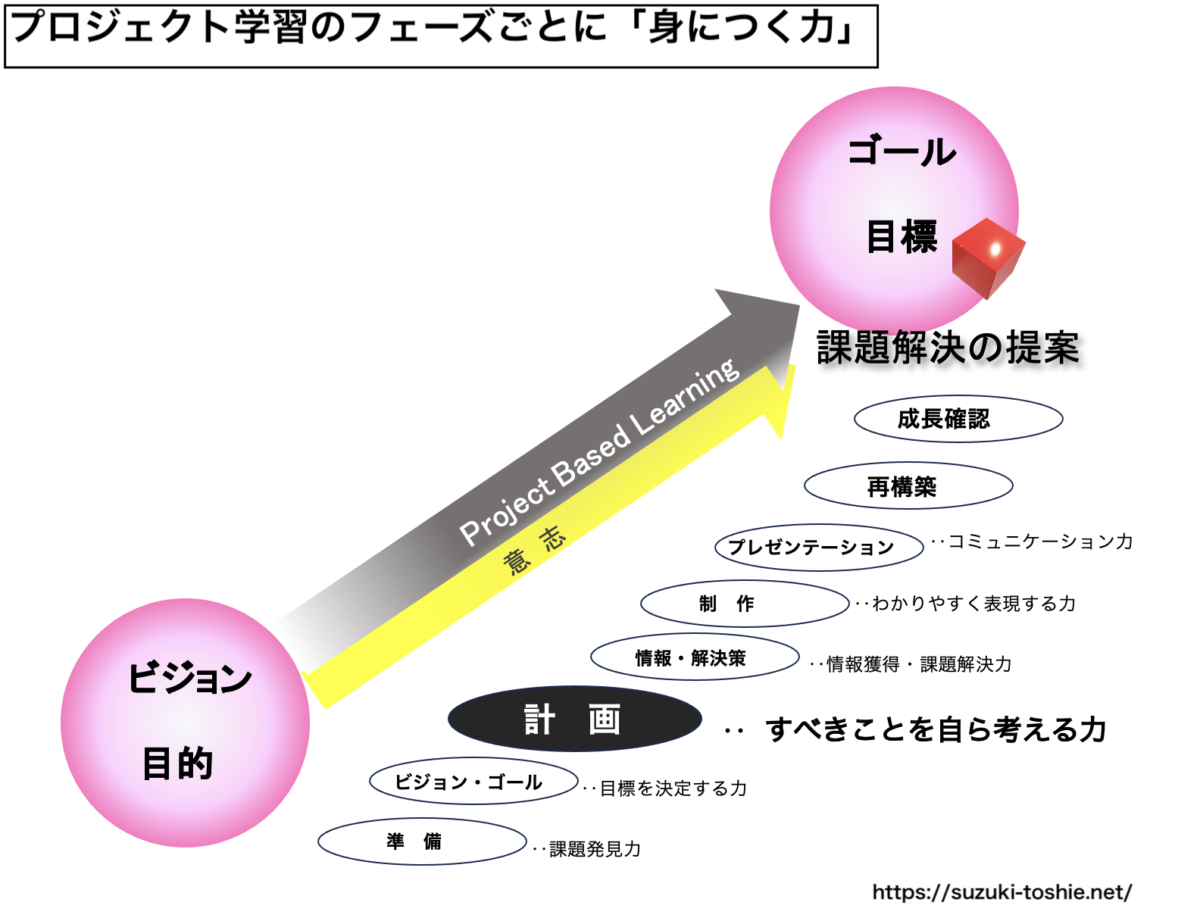

プロジェクト学習において「計画」とは、限られた時間と資源の中で、課題を解決するために「どんな情報が必要なのか」

何をどう優先し、どの順番で取り組むのかを自ら考えることです。

「ゴール」を未来に設定し、そこから逆算して、そのために「どんな情報が必要なのか」「その情報はどこにあるのか」手段や行動、どんな順序で進めるのか、それは何日くらいかかるのかといった具体的なことを時間の中に自分の意志で俯瞰して落とし込むこと‥言い換えれば、計画とは“未来から今を見る力”ともいえます。そのためには視線を前にむけ「何のために(目的)、何をやり遂げたいのか(目標)」つまりビジョンとゴールを設定し「そのために、どんな情報がいるのか!?」どんどん書き出してみることが計画のスタートに必要です。

「すべきこと」と「使える時間」

「やることは多いが、時間は限られている」──これは、教員の日常にも通じる現実です。

プロジェクト学習でも同様に、子どもたちは やりたいことと現実の制約の間で「何を選び、何を手放すか」という判断を迫られます。

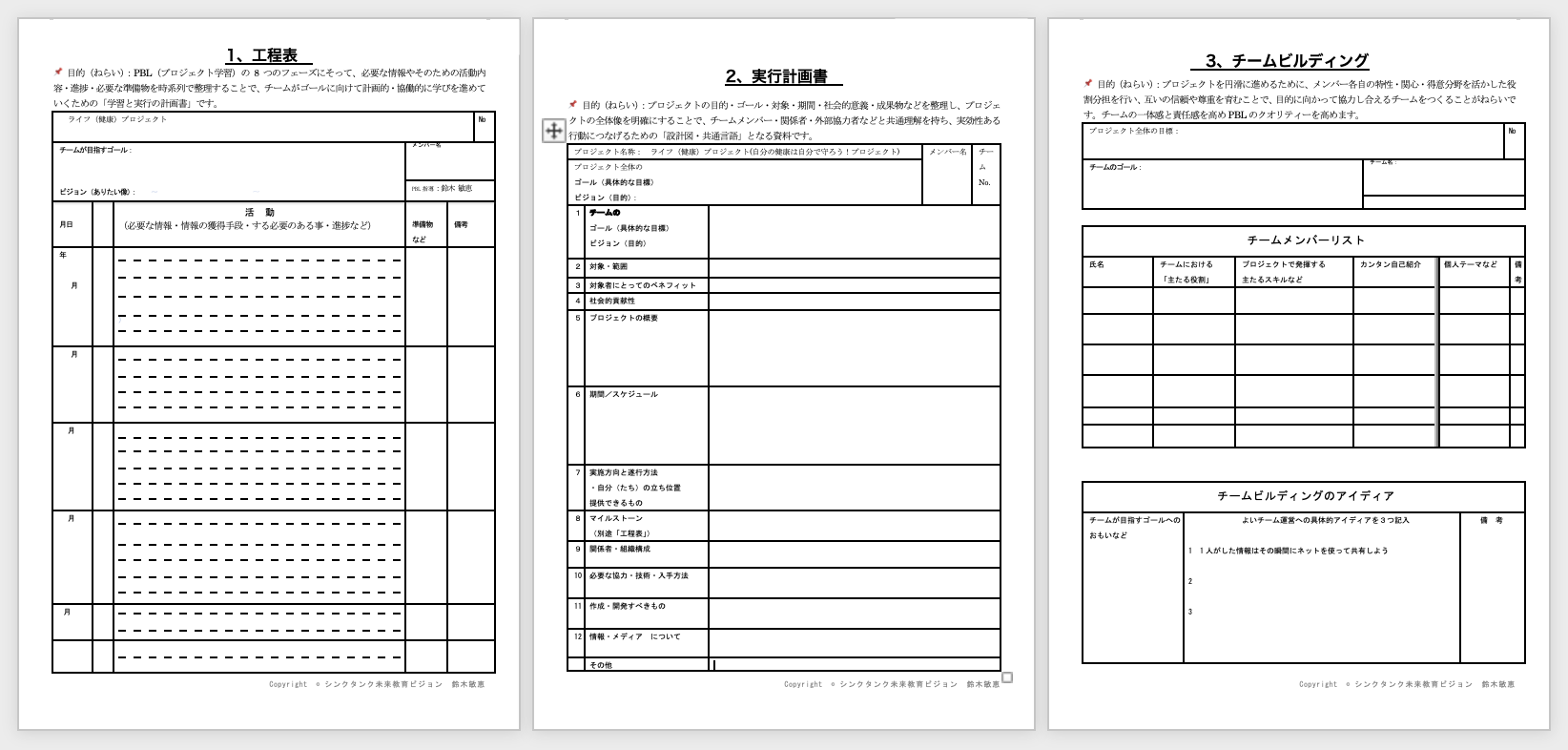

チームで共有しやすいようにweb上で実行計画書や工程表へ考えを落とし込むことも重要です。行うべき活動、必要な時間、手段の選択、関わる人数、優先順位などを見える形で整理することで活動はぐっと現実味を帯びてきます。

工程表をチームメンバーと共有し、意見を出し合いもっといいアイディアはないか突き詰める時間も学びを高める貴重なシーンです。

こうした対話を促すことで、「計画とは自分ですべきことを考え、調整し、実行していくプロセスだ」という認識を深めていくことができます。何より目的のために情報を獲得し行動に順序をつけていく“判断力”が磨かれていきます。

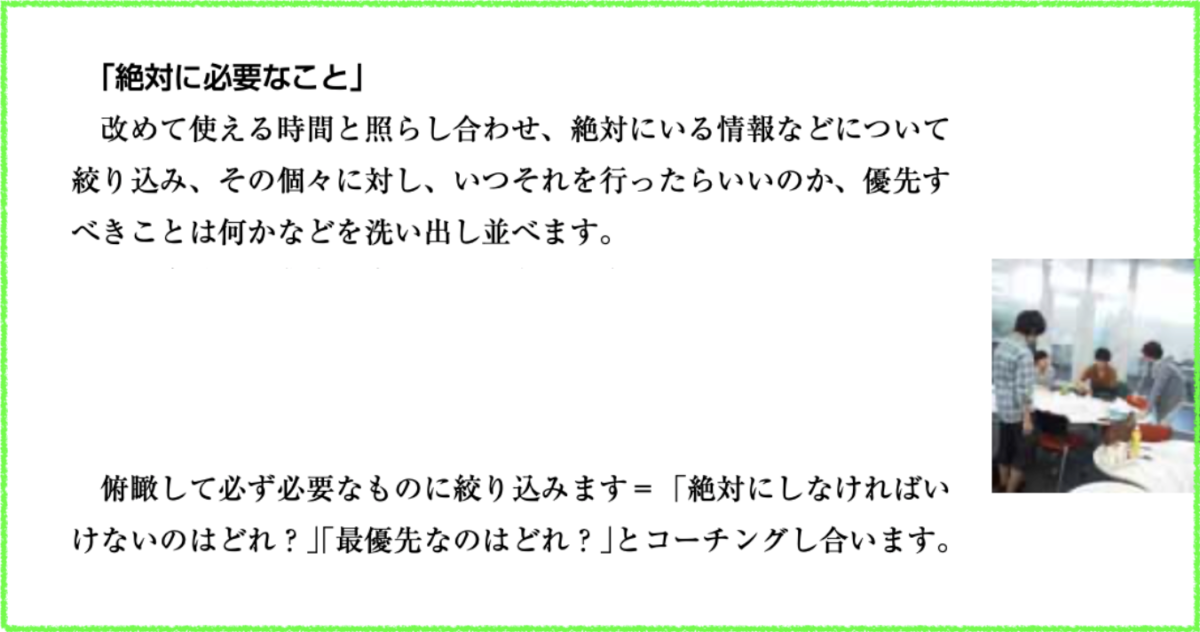

優先順位(プライオリティー)を決める力

計画を立てるためにはプライオリティーが大事です。プライオリティとは、優先順位や優先度のこと、すべきことが同時にいくつもある場合などに、重要度の高いものや最初に取りかかる必要があるもののことを指して「プライオリティが高い」などといいます。

プライオリティーはまずは自分の中に価値基準を持っている必要があります。多くの選択肢がある中で、どれを先にやるべきか、あるいは後回しにできるのか。計画を立てる際、最も大切なのはこの「優先順位を見極めて決める力」と言ってよいでしょう。

情報獲得1 「問う技法」 —- インタビュー・アンケートの例 .

https://www.toshie-suzuki.net/14chiba/18interview.pdf

情報獲得2 「問う技法」 —- アンケートの作り方 .

https://www.toshie-suzuki.net/14chiba/19anketo.pdf

情報獲得3 「コーチング」 —- 思考と手段と自己評価

https://www.toshie-suzuki.net/14chiba/20shikou.pdf

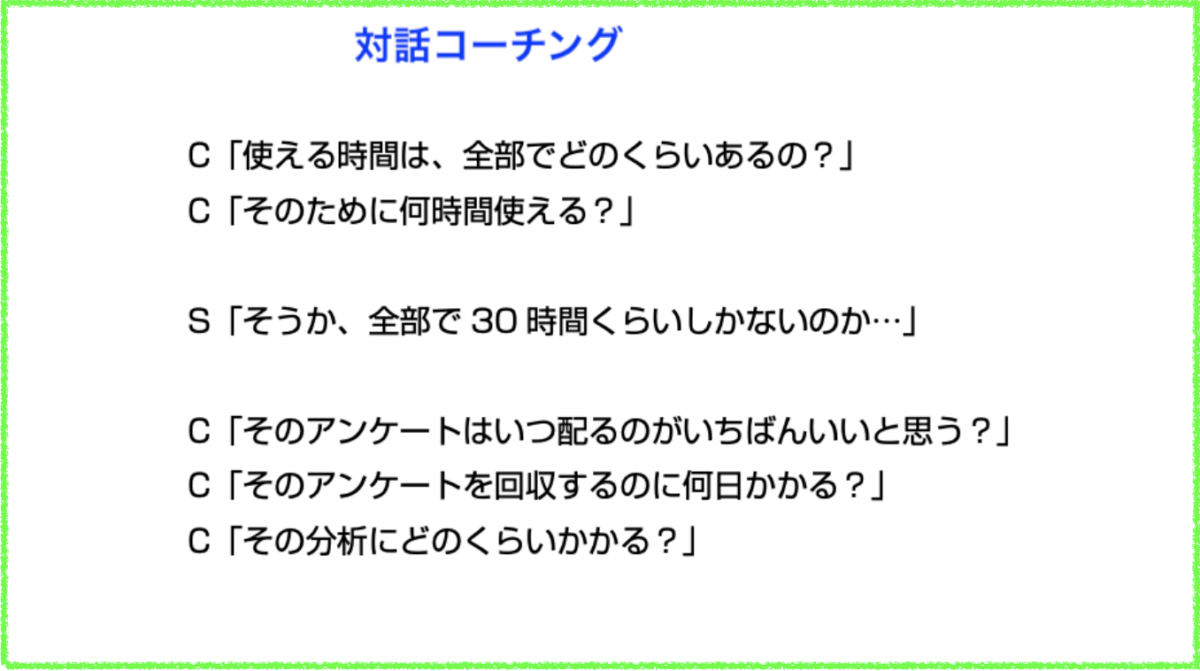

「計画」の対話コーチング

計画表を見て先生はどんなふうに指導したらいいか‥「目標」の欄を指差し次に、いつどんなことをどうするのか、などを書いてある計画内容を次に指差し、相手の目を見て「この通りすれば、あなたの目標が実現できるのね?」と 問いかけることで相手の思考を立ち上げることができます。「ううん、本当は、〇〇もする必要があるんです‥」と、つめが足りないことに気付いたり、自分のすべきことを客観的に見て‥新たな思考を言葉にしたりするようになります。

計画表は、“確認するもの”ではなく、対話を促すツールとして活用することで、彼らの思考と判断力を高めるきっかけになります。

*「計画書」「工程表」のフォーマットとコーチング

実行にもれのない計画を立てるための「実行計画書」と、「チームの工程表」のフォーマットをQRコードからダウンロードできます、ぜひご活用ください。これらは、計画を見える化し、対話による思考の深まりや振り返りにも役立つツールです。