プロジェクト学習(PBL)における情報活用【 Google検索と Googleスカラーの違い】

プロジェクト学習で使う情報は原則として「根拠ある情報」であることが求められます。

いい加減な情報をもとに、考えたり、判断したり、表現したり‥することはできないからです。

プロジェクト学習のゴール(具体的な目標)は、ビジョン(目的)を現実にする課題解決の提案=知の成果です。

それは根拠ある情報をもとに構築していくものです。

目的のためにどう自分が求める「根拠ある情報」を手に入れるのか?

ここに応える「情報獲得力」を身につけることこそがPBLの真のねらいでもあります。

しかし現状はどうか?

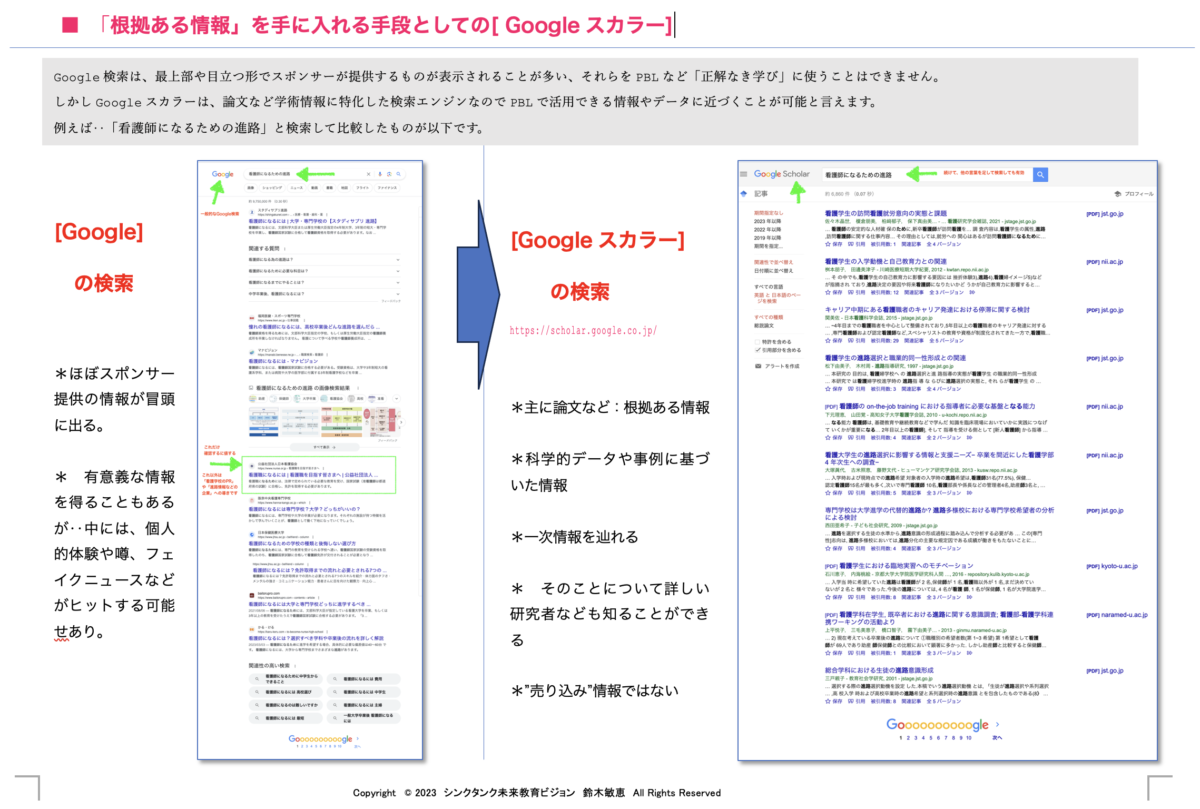

学習者はスマホのグーグル検索で気軽に検索する、上の方に出てきたものを見る‥‥この延長でPBLにおける情報獲得をしがちです。

プロジェクト学習は目の前の現実の課題を解決する学びともいえます。 現実は常に揺らぎ変化しています、そこにおいて「これが正解」と言うものは存在しません。

プロジェクト学習では自ら情報を獲得することが必要です。つまり自ら情報を獲得する力を身に付けることができるのはプロジェクト学習と言う言い方もできます。

■ PBLにおいては、いっそ「Google検索」をしない‥という決意

Google検索したものの中から、PBLで必要とする「根拠ある情報」を見出し、選択する作業や手間を考えたら、はじめからグーグル検索でなく、信頼して使えるものしか存在しないサイトを使ったずっと早いし、まあ間違えはない。

テーマに関連する事柄、例えばそれが流行っているか、 ばずっているかを知りたい、などには、Google検索することは役立つが、それにしてもそのまま自分の解釈で、PBLにおける素材やネタとして使う訳にはいかない。

Google検索して出てきた中にはもちろん 厚生労働省や学会に関する間でもある、 しかしそれ以上に個人や企業による情報が山ほどある。 その中から「根拠ある情報」を見出し、選択できるためには、相当な知識や見識や判断力など能力を必要とするだろう。

情報モンダイ。

■ Google検索とGoogleスカラーの違い

https://chatgpt.com/share/6773518d-e670-800d-a85a-fc6a1aafe297

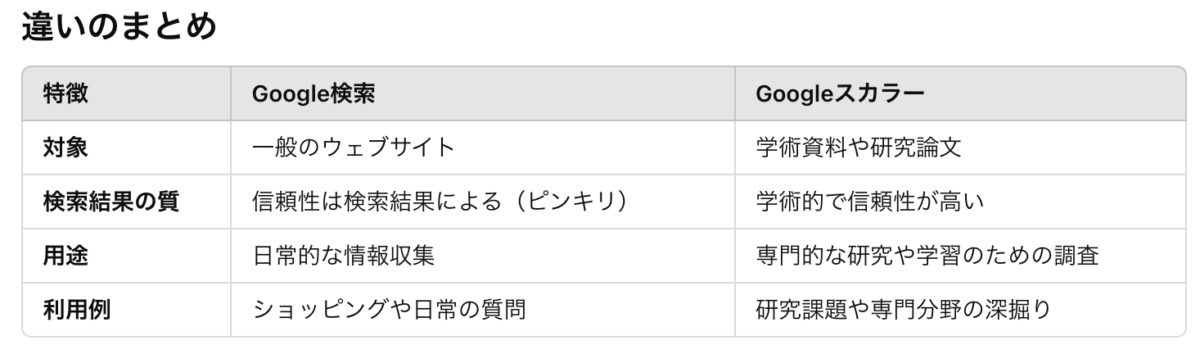

1. Google検索

目的: 一般的な情報を探すための検索エンジン。

対象: ウェブ全体の情報(ニュース、ブログ、ショッピングサイト、画像、動画、公式ウェブサイトなど)。

特徴:

- 幅広い情報が検索可能。

- 信頼性や学術性に限らず、あらゆる種類のウェブページが対象。

- 日常生活や趣味、トレンドを調べるのに最適。

例:

- 「岡山の美味しいランチ」

- 「プロジェクト型学習の意味」

- 「看護師向けセミナーの開催情報」

2. Googleスカラー(Google Scholar)

目的: 学術的な情報や研究資料を探すための検索エンジン。

対象: 学術論文、専門書、学会発表資料、大学の研究リポジトリ、特許など。

特徴:

- 学術的・専門的な情報に特化している。

- 信頼性の高い情報源(論文や研究機関)を主に表示。

- 論文のPDFや引用情報も確認可能。

- 大学や研究に関連する内容を調べるのに最適。

例:

- 「プロジェクト型学習と学習効果の関連性」

- 「術後患者の心理的ケアに関する研究」

- 「AI技術の教育分野への応用に関する論文」

使い分け:

- 日常や簡単な情報収集にはGoogle検索。

- 学術研究や専門的な情報にはGoogleスカラー。

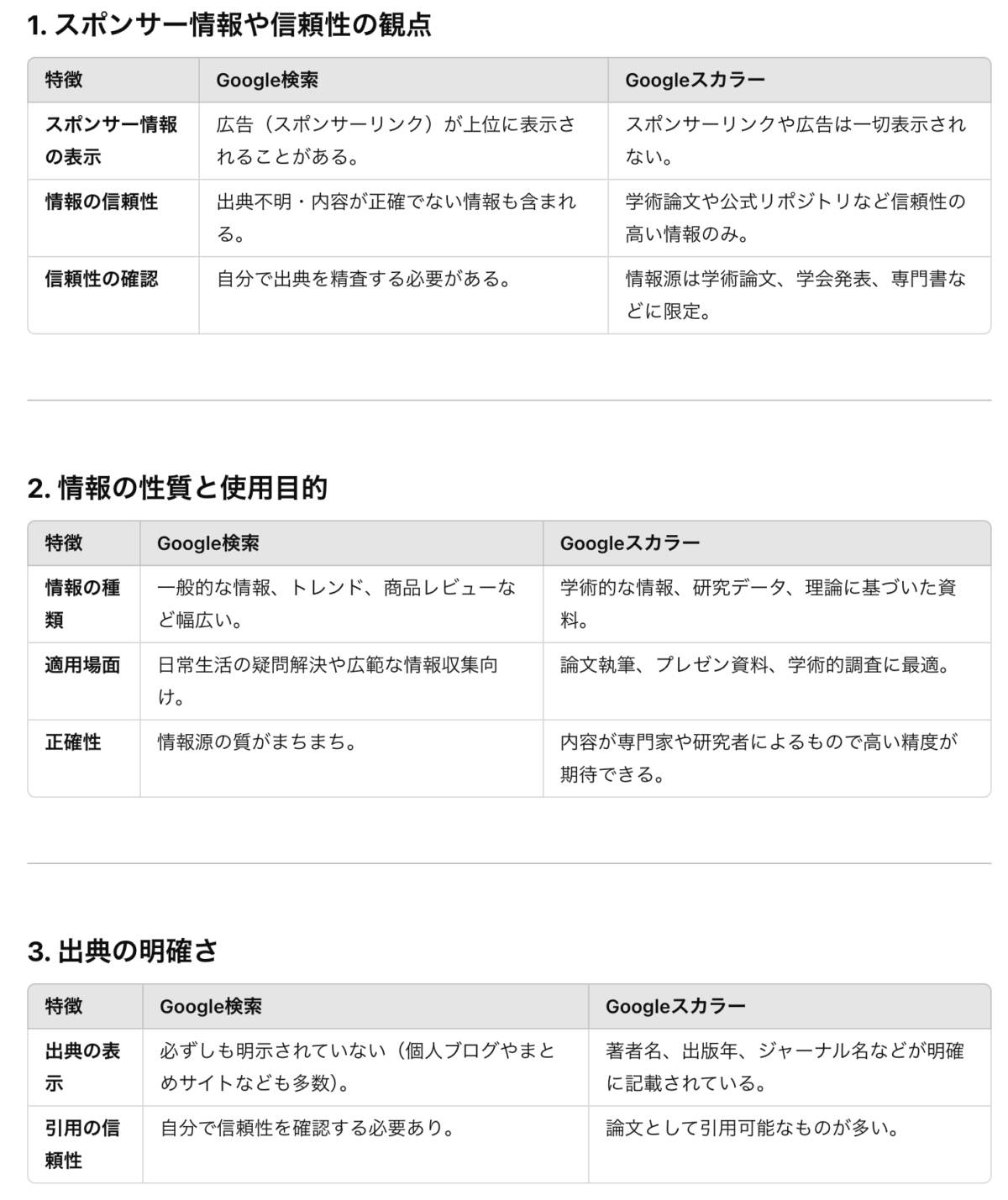

具体的な例

Google検索

- 検索語句: 「患者の心理ケア 方法」

- 上位に表示されるのはブログ記事や広告が多い場合がある。

- 内容の正確性や根拠が不明なケースがある。

Googleスカラー

- 検索語句: 「術後患者の心理ケア」

- 信頼できる学術論文が多数ヒット。

- 例: 「術後患者の心理的ケアにおける看護師の役割(著者: XX, 出版: 医学ジャーナル, 2023年)」のように、根拠ある情報が得られる。

Googleスカラーを活用するメリット

- 学術的根拠がある情報が得られる:

- 論文、研究データ、書籍など信頼性の高い資料を検索できる。

- 引用に適している:

- 論文やプレゼン資料で使える出典情報が明確に記載されている。

- フィルタリングがしやすい:

- 出版年や著者などで絞り込み可能。

使い分け

- 論文執筆やプレゼン資料に使用する情報はGoogleスカラーを中心に収集。

- 一般的な背景知識や時事情報を補足したい場合にGoogle検索を利用。

コツ

- Googleスカラーで見つけた論文が有料の場合、大学図書館や無料公開されているリポジトリを探すとよいです。

- プレゼンで使用する場合、引用元をスライドに明記すると信頼感が高まります。

「正しい情報」を重視される姿勢、とても素晴らしいです!何か具体的な検索テーマがあればお手伝いしますね。

あなた:

ChatGPT:

Googleスカラーで見つけた論文や文献を引用・抜粋する際には、正しい形式で出典を明記することが重要です。引用の書き方は、論文やプレゼンの目的、また使用するスタイル(APA, MLA, Chicagoなど)によって異なります。以下に一般的な方法を示します。

1. 論文引用の基本的な書き方

日本語の場合

日本語の資料や論文を引用する際の一般的な形式:

- 著者名 (発行年). タイトル. 出版者または掲載誌名, 巻号, ページ番号.

例

- 書籍の場合:

- 鈴木太郎 (2022). 心理ケアの新しい方法. 医学書院.

- 雑誌論文の場合:

- 田中花子 (2023). 術後患者の心理ケアとその効果. 日本看護学会誌, 48(2), 123–130.

- ウェブ上で公開されている論文の場合:

- 山田次郎 (2021). 高齢者リハビリにおける心理ケアの重要性. 医療と福祉, 35(4), 45–50. https://example.com/article

英語の場合(APAスタイル)

学術論文でよく使われるAPAスタイルの形式:

- Author(s). (Year). Title of the article. Title of the Journal, Volume(Issue), Page range. DOI or URL

例

- 論文の場合:

- Smith, J. A., & Brown, R. T. (2020). Psychological care for postoperative patients. Journal of Nursing Research, 45(3), 200–215. https://doi.org/10.xxxx

- 書籍の場合:

- Brown, M. (2018). New methods in psychological care. Cambridge University Press.

- ウェブ上の論文の場合:

- Jones, L. (2021). The impact of nurse-led interventions on recovery. Nursing and Healthcare, 10(5), 123–134. Retrieved from https://example.com

2. 引用・抜粋の方法と書き方

直接引用

文章をそのまま引用する場合は、**引用符「」または” “(英語の場合)**で囲み、ページ番号を付記します。

- 日本語例: 「術後患者の心理ケアは患者の早期回復に重要な役割を果たす」(田中, 2023, p. 125)。

- 英語例: “Psychological care for postoperative patients plays a critical role in their recovery” (Smith & Brown, 2020, p. 210).

間接引用(パラフレーズ)

内容を要約して引用する場合、ページ番号は任意ですが、出典は必ず明記します。

- 日本語例: 術後患者の心理ケアは患者の回復において重要であると指摘されている(田中, 2023)。

- 英語例: Smith and Brown (2020) highlighted the importance of psychological care in patient recovery.

3. プレゼン資料での書き方

プレゼンテーションで引用を表示する場合は、スライドの下部または参考文献スライドにまとめます。

スライド例

- 直接引用を表示するスライド:

- 引用文を載せたスライドの下部に、小さく出典を記載。

- 例: 「心理ケアは患者の回復に大きく寄与する」(田中, 2023, p. 125)。

- 出典: 田中花子 (2023). 術後患者の心理ケアとその効果. 日本看護学会誌, 48(2), 123–130.

- 引用文を載せたスライドの下部に、小さく出典を記載。

- 参考文献スライド:

- 使用した文献をAPA形式やMLA形式などでリスト化。

- 例:

- 田中花子 (2023). 術後患者の心理ケアとその効果. 日本看護学会誌, 48(2), 123–130.

- Smith, J. A., & Brown, R. T. (2020). Psychological care for postoperative patients. Journal of Nursing Research, 45(3), 200–215.

- 例:

- 使用した文献をAPA形式やMLA形式などでリスト化。

4. 注意点

- 引用ルールを守る:

- 引用部分が多すぎるとオリジナリティが失われるため、適切な範囲で行う。

- 出典を正確に記載する:

- 必要な情報を漏らさない。特にURLやDOIは重要。

- 引用形式を統一する:

- APAスタイル、MLAスタイルなどの形式を決めて統一する。