∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∽∽∽∽∽∽∽∽

☆『鈴木敏恵の未来教育インフォメーション』☆特別増刊36号☆

7月18日・火曜日発行

発行者:鈴木敏恵 編集者:梶原末廣 suzukimm@ma3.justnet.ne.jp

[ホームページ] http://www.suzukitoshie.net/miraiinfo.html

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

シェア〜〜メッセージは時空を超えて世界を旅する〜〜

「中国の北京」から、かっちゃんがくれる日報は、「日本の横浜」の鈴木敏恵が状況説明を加え、「鹿児島」の梶原編集長に送ります。梶原さんまぐまぐの「関西」に送ります。

そしてそれは、その日のうちに「北海道から沖縄、そしてアメリカ」の読者へも届きます。

………..そのすべてが一瞬です。

奇跡のよう…

とても素晴らしい時代に生まれたとおもいませんか?

感動や知識や知性の共有が世界で叶えば…平和はずっと近くなる。

その時に大切なのは、惜しみなさ、きれいな目と耳、いま目の前にいる人を愛そうと願う気持ち….。

この世に不必要な人などひとりもいない。

命あるもの、いいえ、岩や砂など無機物でさえ、このこの世にあるものはすべて意味がある。すべてが素晴らしい….。

絆は愛——-

すずきとしえ

「教室グローバルプロジェクト国際会議 in 北京」最後の日報

かっちゃんですとっても素敵なセレブレイトで締めくくられました。

今日で最後の日報です。

明日は朝5時にホテルを発ちます。かなり長文ですが、最後ということで許してください。

************************************

7日目 7月16日(日) 最終日報告

いよいよ最終日。

顔を合わすと Hi! と声を掛け合う仲間が増えてきた。でも明日にはお別れ・・。

7時半、朝食をとりながら来年行われるプロジェクトのテーマ毎にテーブルを囲んだ。たとえば”moral & degeneration” について話した。

その中の一人から、言葉によらないコミュニケーションが容易にできるソフトがあり、自主セッションを行うので是非参加しないかと声をかけられた。パパードが開発した、ロゴと類似したソフトだが操作性が高く、随所に工夫がなされていた。このソフトはBaltie(バルティと発音していた)という名前だ。これは面白い!誘われたときは、言うことの半分ぐらいに聞いていたが、いやあ!これは使える。もうすぐに日本語化されて市場に出るようだ。彼(Bohumir Soukup)はパパードにも会っており、絶賛を得たと、写真を見せてくれた。

テレクラスとI*EARNーJapanからのニュープロジェクト提案は”Meet&Talk Project” と ”Global Heritage Project”の二つだ。

Global Heritage Projectは、世界遺産屋久杉の宮浦中学校、永富先生の依頼を基に、急きょプロジェクト化して提案し、アメリカ・ブルガリア・インドなどの接触があった。その中でもインドが強く興味を示し、これからの交流が期待できそうだ。

またMeet&Talkは、I*EARNプロジェクトの中で、はじめてテレビ会議を表面に出して提案したものだ。オーストラリアのジョーやブルガリアのビオレッタと組んで、”My Dream School Project”(仮題)として発足し、I*EARN全体に呼びかけることになった。

午後5時までは自由時間。みなさん市内に繰り出したようです。かっちゃんは、部屋に帰って一寝入り。市内散策の報告は恭子さんにお願いします。

9時半ごろ、さとこさん、尚子さん、直美さん、夕香理さんと恭子は、買い物&観光に出かけることにしました。女性がこれだけそろうと、まずはお買い物。

混み混みのバスに乗って約20分で、王府井大街(ワンフーチン)へ。そこはまだ建ったばかりの近代的な建物と、昔ながらのものが混在する大きなショッピング街でした。2年前にここへ来た夕香理さんによると、以前は砂埃の立つ国道沿いに店があるといった雰囲気だったそうで、最近ぐっと新しくなったみたいです。とりあえず1時間半ほど買い物してから、有名なしゃぶしゃぶのお店で落ち合うことに。皆それぞれお店の名前をメモして解散。

私達はまず女子百貨店という女性物ばかりのめずらしい百貨店へいきました。バーゲン中で色々と安かったのですが、サイズがあうものがなかなかありません。探していた翡翠のブレスレットをやっと見つけたのですが、試してみると入るには入るがちょっときつい。中国の人は手が細いんだ!とあらためて知りました。それから靴屋さんをのぞいたりしてぶらぶらしました。

中国人の何がすごいって、頑張って覚えた「わかりません」という言葉をいくら言っても、平気で中国語で話しかけて来て、物を売ろうとするところ。バスの中でもお店でも中国人パワーをひしひしと感じました。

その後、ガイドブックで見て行きたいと思っていた食料品店へ。安さに感激しながら買い物をしまくりました。もって帰るのが重たいとわかっていながらも、日本で買うよりあまりに安いので瓶詰めの調味料を買ったり・・・・。買い物も一段落して、昼食の待ち合わせ場所の東来順飯荘へ向かいました。

人に聞きながら王府井大街と東安門大街の交差している所の門にあるショッピングセンターの5階の目的の店へ到着。

日曜日のお昼ということもあって、なかなかの混み具合。さと子さんがまだでしたが、先に並んでテーブルを確保。やはり有名なしゃぶしゃぶを体験することにして、マトンを始めお肉やお魚、野菜などを注文しました。

さと子さんとも合流することができ,しゃぶしゃぶ開始!真中に炭の入った大きなお鍋にマトンや豆腐野菜などの食材を。それを薬味を入れたごまダレで食べるのですが、これがほんとにおいしい♪皆満足げでした。何でも試そうということで、ラーメンにも挑戦。お汁がおいしかったです。たらふく食べて飲んで、ひとり60元ぐらい。

中国にしてはすごく高いけど、日本ではこの値段で味わえないほどの満足度でした。

食品店の中の坦々麺が4元という庶民の味にもとっても惹かれましたが、リッチな気分もなかなかのものでした。

昼食後、本当は観光へ行くはずが、解散してもう少しお買い物をということになりました。とにかく何でも安い。キャスターつきの旅行かばんが100元。これでどんなに買い物しても、もって帰れると喜んだのもつかの間。いっぱいほしいものがあったのですが、なんと元がない!ということで、お買い物は終了。日曜日の銀行は開いているのですが、換金はしてくれないのです。おまけに、思ったよりカードが使えなくて・・・。

帰りに空港税のために取り分けていた90元で北京ダックの真空パックを買い、袋に入った飲むヨーグルト、アイス等を尚子さん、直美さんの3人で思い残すことのないように、いろいろと試しながら、またバスに乗って、ホテルへ戻りました。

恭子さんたちのパワーはすごい! やはり女性は元気だ。

最後のエンディングは北京ダックを食べながら行われた。

中国の代表であるスブダから挨拶があり、やんやの拍手で感謝の気持ちを表した。その後次回の開催地である南アフリカ共和国の代表Penneyから、歓迎の挨拶があった。

アメリカの音楽のファルトン先生がギターを使ってI*EARNの歌を紹介し、参加者全員の大合唱となってみんなの気持ちを一つにまとめた。手をつなぎヒンズー教のチャント「シャーンテイ」と言いながら参加者全員が大きな輪を作って再会をちかった。

宴は終わり、その夜の便で帰国するグループとの別れ、来年のケープタウンでの再開を約束するグループ、名残がつきず、北京に集まった400余名の先生集団が、それぞれの出会いをお土産に、新しいプロジェクトを持って、国に散っていくI*EARN北京のフィナーレだった。

昨日(15日)のセッションと、ツアーに参加した感想を、今回夫婦で参加されている松浦さと子さんから寄せてもらった。彼女は社会情報論というNPOとボランティアを研究している。研究者の目から見たレポートは一味違う。積極的にセッションに参加した様子がよくわかる。では、さと子さんお願いします。

みなさんはじめまして、さと子です。かっちゃんから頼まれたので書いてみました。

午前中、プエルトリコの「Intelligent or Style, They make the Difference」セッションに参加。

発表者を含め6名が、レジュメとともに、御土産を配ったり、写真、ビデオ撮影や、約30名の聴講者にメールアドレスを尋ねて回るなど手分けしての和やかなチームワークは各国の参考となろう。レジュメはディスプレイと同一の内容で、発表内容が網羅されており、英語圏以外からの参加者を配慮して、絵表示や平易な単語のシンプルな文章を駆使していた。複数の人々が課題を分け合い、協働を促すためにテレコミュニケーションが有用であることをわかりやすく説明した。「違いを作る」ことの意味を少し理解できたように思う。

身近な事例からやってみようと、ディスカッションに入る。プエルトリコのヤリマールは「干潟保全のケースでやってみよう!」という私の提案に賛成してくれ、意見交換ができ楽しかった。「干潟を守る」ということのために、飛来する鳥の識別や数の確認も重要な仕事であり、子どもたちを干潟につれていく、生態系を考える、鳥のドラマを演じる、オペラにしてみる、など多様な学ぶきっかけから多彩な異なる才能を提供され、それぞれの能力を実際に集大成して保全に成功することになった日本の名古屋の藤前干潟を守る会の事例を紹介した。

最後に参加者全員にラム酒のミニボトルが配られ、拍手で締めくくられた。

(参考 「そして、干潟は残った」http://tunagu.gr.jp/fujimae/ )

午後、胡同(HUTONG)訪問

数百年の歴史を持つ街には、路地で物を売る人や井戸端会議、元気に駆け回る子どもなど、一昔前の日本に似た風景が広がっていた。立て直しているとはいえ、古いもので200年の歴史があるそうだ。移動は自転車タクシーだった。おそろいの黄色いユニフォームのこぎての皆さんは二十歳前後。

汗だくになりながら、こいでくれる姿には爽やかさを感じる。街中を散策したのち、これも数百年前から人々に時を告げる役割をしてきたという鐘の塔と太鼓の塔に到着。鐘の塔からは天安門まで、広く北京中心地が見渡せる。その後お茶のセレモニーに参加。本場の烏龍茶(Black Dragon Teaの意味だそうだ)を、初めて正式の方法で美味しく頂く。数日前ホテルの喫茶で烏龍茶を飲んだが、蓋をした湯飲みにお茶の葉がたっぷりと入ったまま出て驚いた。今日聞くと、この場合は蓋で葉をよけて飲むのだそうだ。一つ賢くなって帰って来た。

これで、日報を終わります。7日にわたる報告を読んでいただきありがとうございました。今回かっちゃんにとって、はじめての海外旅行と英語を使った国際会議での発表等、はじめてのことばかりでした。本当に多くの人との出会いが、ものの考え方を自然に変えたように思います。たとえば、17歳の犯罪を考えるとき、世界規模で考えると、子供の労働が当然の国が多くあることを知ると対処が見えてくるように思ったのです。

肌の色が違ったり、話す言葉が違ったりしても、人として夢に近づいていくことが何より大切だと実感しました。今度南アフリカでお会いすることができれば幸せです。

この日報は多くの人に支えられてできました。恭子さんをはじめ、名前のあがってない方も多くおられます。最後に感謝の意を表し、筆をおきたいと思います。

報告者:畑井 克彦

——————————————————————

畑井 克彦(愛称 かっちゃん)

兵庫県姫路市生まれ、伊丹市立中学校数学科教師を経て現在伊丹市

教育委員会事務局指導主事として伊丹市立総合教育センターに転勤。

市内イントラネッ トを構築し、学校間の壁を越えた教育の実践を提言するとともに、’97と’99 に開催された2回のネットディin伊丹の活動や障害者の自立支援など、ボランティ ア活動に力を入れている。開かれた学校づくりを個人研究テーマとして、実際のフ ィールド活動を大切にしている。空手、剣道の有段者。書道6段。

「情報処理技術第2種」「デジタル2種工事担任者」「第2種電気工事士」 「マルチメディア検定2種」など資格もたくさん。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★遠隔教育やグローバルプロジェクトに関心のある方は

「テレクラス」のMLに入られることをおすすめします。

TELECLASS THE WORLD

http://www1.sphere.ne.jp/Teleclas

***********************************

国際交流や総合的な学習に役立つサイト

I*EARN-JAPAN

http://jearn.kyushu-id.ac.jp/

=============================================

第7回 I*EARN国際会議

第7回I*EARN国際会議& 第4回定例ユ−スサミット

“共生と理解 :21世紀の遠隔教育”

2000年7月10日−16日、 於 中国、北京

———————————————-

I*EARN(アイアーン)

I*EARNと第7回定例国際会議の目的は、世の中を変えるために、

テレコミュニケ−ションを使っている生徒や教師の強い絆を築き

上げることです。1994年、アルゼンチンのPuerto Madryn 、

1995年オ−ストラリアのメルボルン、1996年ハンガリ−の

ブタペスト、1997年スペインのバルセロナ、1998年USA

テネシ−州のチャタヌ−ガ、1999年プエルトリコのSanJuanで

開催されてきたように、2000年、中国北京での第7回I*EARN国

際会議も世界中の仲間の学びの場、交流の場、友情を深め合う場な

のです。

国際会議報告の第6回プエルトリコ・レポートをぜひご覧くださ

い。 今までI*EARNとご縁がなかった方も、スタ−トをきれる絶好

の機会です。会議は外国との友好のための中国人民協会(CPAFFC)と

の共催で、文部省の後援です。開会宣言は中華人民共和国の副主席

Mr. Li Lanqingさんによります。UNICEFのデイレクタ−のMs. Carol

Bellamyによる基調講演も有ります。会議会場は中国の一流の教

育機関が並ぶ北京の the Haidian地区のthe Huang Yuan 会議のプ

ログラムは参加者が出来るだけ多く、相互に交流を深めれるように

図られます。週の前半は、世界中からの先生方がプロジェクトをど

のようにしてクラスや若者達の組織とオンラインで行ってきたかを

発表し合います。又週の後半では、次にどんな新しいプロジェクト

を企画するかを検討する場となります。

———今回の会議のゴ−ル(目標) ————-

プロジェクトの取り組みでの成功例、カリキュラムやクラス学習

を高めるための考えやモデルなどの交流新しいテクノロジ−で伝え

ていきたい経験の提供異なった言語を使ってクロスカルチャ−の理

解を深めたり、普段聞けない声に耳を傾けたり、さまざまのバリア

を除く方法を見つけ出したりする。

*教育的テレコミュニケ−ションを田舎の学校やまだ除外されてい

る学校にも広める方法を探求する*さまざまなセンタ−や国々や組

織などからの画期的な教育的資源を分かち合うこと。

さらなる発展のために新しい共同研究的プロジェクトのアイデイ

アをうむ環境を築き、参加者が教育的テレコミュニケ−ションのプ

ロジェクト研究を創造したりひろげたりするために明確アクション

ステップを持って帰国できるようにする。

================================================================

◎感想をくださった方、毎月3名、本プレゼント

━━━━━━━━━━━━━━ ★すずきとしえ★ ━━━━━━━━

■未来教育情報– http://www02.so-net.ne.jp/~s-toshie/

・゜☆・゜・。・☆ ・。・゜☆・゜・。・☆ ・。・☆・゜

千葉大学教育学部講師/関東学院大学工学部講師

未来教育デザイナ-/一級建築士

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

======================================================================

—編集後記—

『未来教育MM』特別増刊36号お届けします。

「教室グローバルプロジェクト国際会議 in 北京」最後の日報を

お届けします。今回は兎に角皆様にいち早くお届けするというこ

とを第一義にして取り組んできました。これから改めてまとめて

ご一読いただくのもよいかと。最後までありがとうございました。

ご意見ご感想お寄せください。

(梶原 末廣)

======================================================================

『鈴木敏恵の未来教育インフォメーション』☆5月5日創刊☆

発行者:鈴木敏恵 編集者:梶原末廣 suzukimm@ma3.justnet.ne.jp

【発行部数843名】(7/15)

◎バックナンバーURL

http://bn.lib2.com/backnumber/frame.cgi?id=0000031436

発行システム:インターネットの本屋さん『まぐまぐ』

http://www.mag2.com/

■【未来教育MM】●マガジンID:0000031436

================================================================

【ご案内】

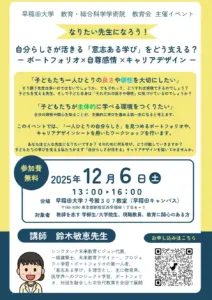

★☆ 鈴木敏恵の「ここから見える未来教育 in 霧島!」 ☆★

〜総合的な学習&進路指導&ポートフォリオ〜

8月16日(水)〜17日(木)

☆★参加者募集中★☆

◎参加申し込みは下記のHPの登録フォームからどうぞ!

http://www.suzukitoshie.net/sanka20.html

場所:鹿児島県立自然ふれあいセンター

講師:鈴木敏恵

費用:1600円(一泊二日)<食費とシーツ代のみ・宿泊費不要>

<資料代は別途若干必要>

★この夏、皆さんの自慢の一品をもって霧島へ集合しよう!!

きれいないいとこですよ!

♪♪〜花は霧島〜燃えてあがるは〜桜島〜♪♪

(未来教育キャラバン隊)

備考:現在参加予定者46名です。まだまだ申し込みOKです。

学研の『NEW教育とコンピュータ』(8月号:発売中)の99頁に掲載

されています。また、同社の『パソティア』(7/15発売:鹿児島には

18日頃かな:既にご覧の方メールお願いします)の8月号にも掲載予定

です。

備考:7/16、鹿児島で「第1回スタッフ会議」を開催しました。いよいよ始

動です。詳細案内は後日お知らせします。

=============================================================================